Francesco e Max Morini, la scrittura in “zona-gialla” tra humor e suspence

Giallisti, autori teatrali e televisivi, da una scuola di scrittura comica passano alla narrativa elastica, dove l’umorismo può declinarsi in molteplici forme. Ettore Misericordia, il protagonista della serie "gialla" è un libraio che indirizza le indagini.

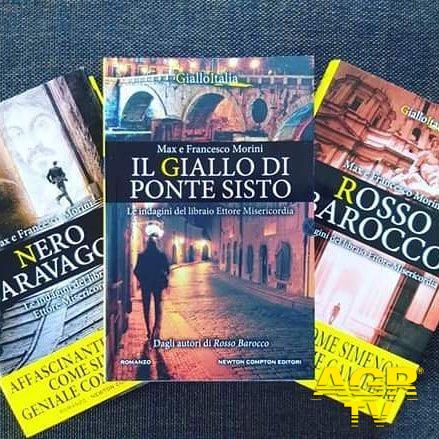

romanzi fratelli Morini

(AGR) di Ginevra Amadio

È fresco di stampa “Mozart deve morire”, l’ultimo romanzo di Francesco e Max Morini edito da Newton Compton. Un nuovo tassello di un’opera programmaticamente ampia, centrata sul rapporto città-thriller o, meglio, sulle potenzialità del luogo nella costruzione del genere. Accantonato il teatro prediletto – una Capitale ora fosca ora intensa, sfondo e co-protagonista di crimini storici – i due fratelli individuano in Vienna un ulteriore campo d’azione, svelando – in un intreccio di humor e tensione – la verità sulla morte del celebre compositore. Il romanzo, canonicamente giallo, è dunque tramato di un’ironia sottotraccia, cifra che i Morini ereditano dall’esperienza del comico, messa a punto in teatro e nell’ambito televisivo. Un percorso sfaccettato il loro, solcato da passioni integrate di cui Max riavvolge i fili con lucido entusiasmo.

“Noi ci siamo dedicati per anni alla scrittura comica, dirigendo l’Accademia del Comico a Roma, scuola di specializzazione per la scrittura e la performance di genere. Cinque anni fa, per uscire dalla nostra zona di comfort, abbiamo deciso di incanalare quest’esperienza verso nuovi orizzonti, guardando alla narrativa e al suo carattere elastico, dove l’umorismo può declinarsi in molte forme, senz’altro diverse dal modulo chiuso della pura comicità. È stato come abbandonare una griglia, rompere i margini. Ci siamo dunque avventurati in questa ‘zona-gialla’ che è un misto di humor e suspense – in cui le linee-guida del genere vengono rispettate pur approntando alcune variazioni. Il detective della nostra serie, Ettore Misericordia, è un libraio molto colto, il cui negozio è un sorta di ‘antro’ per gli amanti di Roma. La sua capacità di deduzione, del tutto sorprendente, gli consente di collaborare con la polizia e di risolvere – ancor prima dei tutori dell’ordine – una serie di casi che intersecano la storia dell’Urbe. Abbiamo immaginato un personaggio prismatico, grande amante della città e dei suoi misteri. I nostri libri, del resto – pur muovendosi nella Roma attuale –, trattano il crimine attraverso i secoli, partendo da Caravaggio per arrivare al Fascismo. Nel secondo volume della serie ci siamo occupati della rivalità fra Bernini e Borromini, abbiamo proseguito con Ettore Petrolini per approdare, appunto, all’enigma del principe Torlonia. È questo il format: ogni volume, un mistero romano”.

“Mozart deve morire” ha però un nuovo sfondo. Vienna, altra città ricca di suggestioni.

“Sì, in quest’ultimo romanzo torniamo indietro, agli inizi dell’Ottocento – vent’anni dopo la morte di Mozart. Cherubino Hofner, giornalista del «Die Wiener Stimme» e devoto fan di Mozart decide di indagare sulla morte del compositore, un mistero fitto e al centro di varie ipotesi. Nel Novecento si è cercato di far luce sull’accaduto, come una sorta di cold-case ante litteram. Già in seguito al decesso si rincorrevano voci su un possibile avvelenamento, poi confluite nell’“Amadeus” di Miloš Forman datato 1984. Il film, da grande costruttore di memoria, ha contribuito molto a fissare i contorni di un’ipotesi sfuggente, ovvero l’avvelenamento da parte di Salieri. Il nostro Hofner, al contrario, tenta un’uscita da questo paradigma e lo fa mediante un’inchiesta pubblicata a puntate sulla gazzetta, che gli consente di arrivare a una conclusione spiazzante.Dopo quattro libri dedicati a Roma siamo usciti da un filone che pur continua ad appassionarci. È stata una scelta voluta, legata alla necessità di sperimentare altre possibilità di scrittura”.

Anche il genere risulta coinvolto in questa sperimentazione. Ciò è senz’altro visibile nel passaggio dal modulo comico alla narrativa: ti va di parlarne?

“Certo, il salto dalla narrativa di genere ha comportato anche una rimodulazione stilistica, senza forzatura o affettazione. Nel caso di “Mozart”, ad esempio, la pista gialla si incrocia con il percorso di formazione del protagonista, che è poi una sorta di rinascita. A noi inoltre premeva parlare non solo della morte di Mozart ma della sua vita, della genialità artistica e di certi eccessi – propri della sua indole e dell’intera esistenza. Far conoscere il personaggio Mozart era un aspetto fondamentale, da portare a termine mediante un gioco di ‘spoliazioni’, sottraendo cioè l’artista alle immagini cristallizzate – come quella del film di Forman. Un’opera bellissima, senza dubbio, ma che ha ‘viziato’ la narrazione. Ecco, a noi interessava uscire dal noto, indagare il rapporto – lo scarto – fra la vita quotidiana di Mozart e la sua esplosione artistica: muoverci tra la perfezione umana e l’imperfezione creativa. Certo, poi vi è il discorso dei rapporti con il potere, sfiorati (anche) nel volume su Caravaggio. Mozart è stato apprezzato soprattutto dopo la morte, perlomeno nel suo paese. In Germania era amatissimo, a Vienna no. E tutto per ragioni politiche, di confronto-scontro con l’imperatore e la corte. Per narrare tutto questo era necessario un modulo più aperto, quasi ‘sfrangiato’. Dalle prime recensioni sembra che la scelta sia stata apprezzata”.

Insieme a Francesco dirigi la scuola di scrittura “Pensieri e Parole”. Come è nata l’idea?

“Abbiamo diretto per quindi anni l’Accademia del Comico, poi – così come per la scrittura – si è scelto di ampliare l’offerta formativa, con corsi di narrativa strutturati su più livelli. Un corso specifico è dedicato al giallo-thriller, e poi c’è la scrittura comica, nostro indimenticato background. Per molto tempo l’accademia ha rappresentato il primo, strutturato esperimento sulla comicità – che è un linguaggio con una sua grammatica, con regole specifiche. Abbiamo avuto allievi famosi, come Michela Giraud, Francesco De Carlo, Edoardo Ferrario. Ecco, quest’esperienza si è poi trasferita su un terreno più ampio, con l’intenzione di fornire strumenti, di aiutare a perfezionarsi e intervenire sui testi”.